学术讲座||凝华全音乐史的新新经典——20世纪的悦耳音乐——西方音乐学会创始人王晡教授

2021-11-11

文章来源:施光南音乐学院浏览次数:5542021年11月11日14:30,中国音协西方音乐学会副会长兼秘书长,美国音乐研究会和西方音乐学会创始人王晡教授在我院108教室开讲。本次讲座以全音乐史为切入点,对西方20世纪的悦耳音乐进行了分析与探索。讲座由浙江师范大学理论与作曲系主任李晶教授主持。

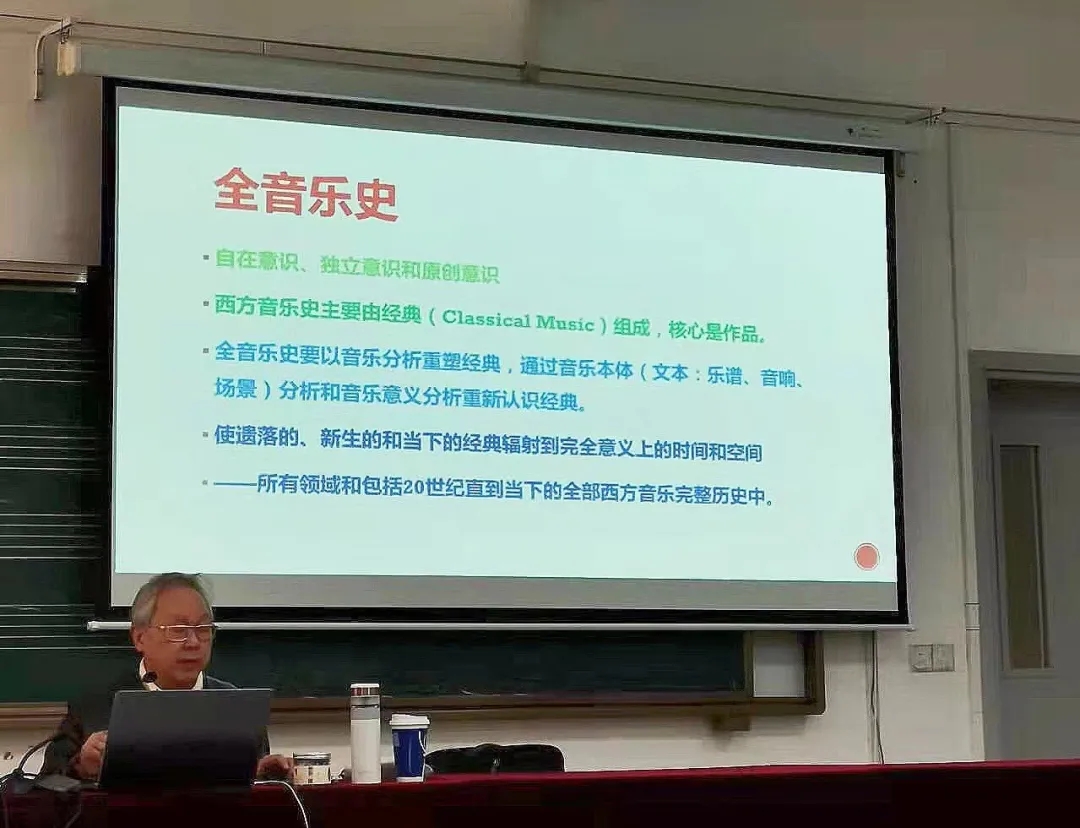

首先,王晡教授对“全音乐史”进行了整体阐释。他提出,西方音乐史主要由经典(Classical Music)组成,核心是作品。全音乐史要以音乐分析重塑经典,通过对音乐文本(包括乐谱、音响、场景)分析和音乐意义分析重新认识经典,使遗落的、新生的和当下的经典辐射到完全意义上的时间和空间——所有领域和包括20世纪直到当下的全部西方音乐完整历史中。

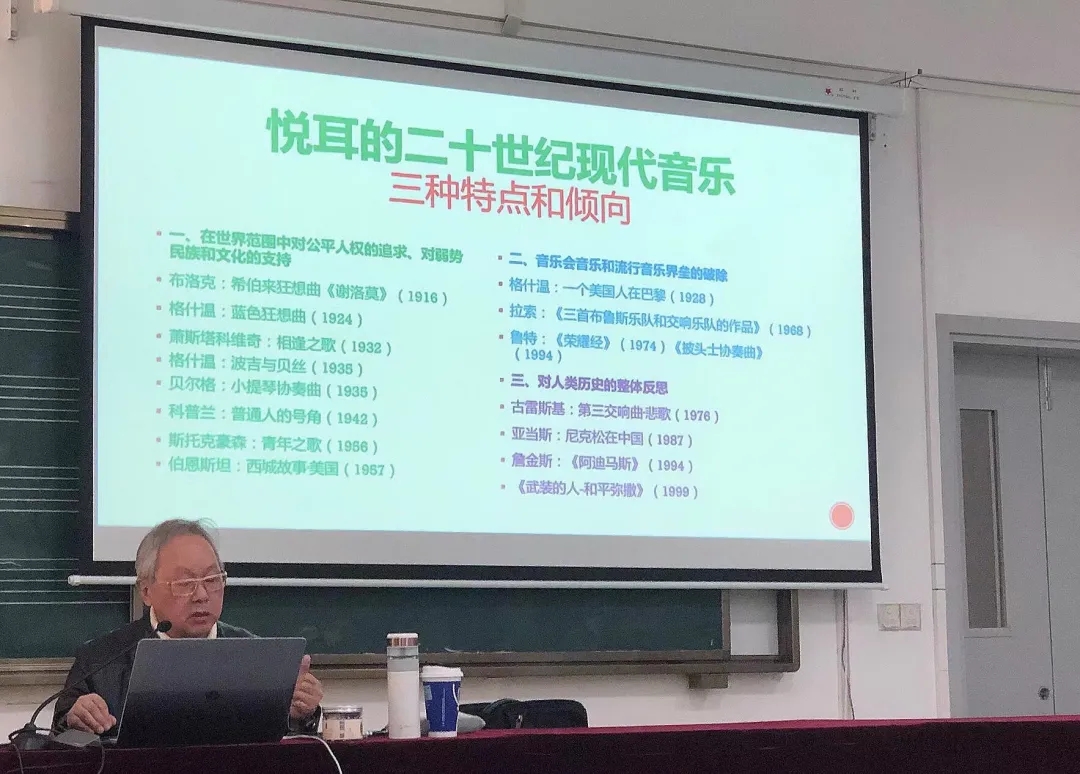

接着,王晡教授对“难听的二十世纪现代音乐”和“悦耳的二十世纪现代音乐”进行了比较分析,并指出悦耳的二十世纪现代音乐存在以下三种特点和倾向:

一是在世界范围中对公平人权的追求、对弱势民族和文化的支持。比如科普兰的管弦乐作品《普通人的号角》(1942),虽然只有铜鼓和打击乐部,却把简约、大气、磅礴之势展现的淋漓尽致。这是一首为战争中牺牲的所有普通人而作的乐曲,表现出了科普兰对世界的看法以及对普通人的尊重。

二是音乐会音乐和流行音乐界垒的破除。代表作品有格什温的《一个美国人在巴黎》(1928),它将古典与爵士交融并存,是美国音乐不断推陈出新、革故鼎新的成果。同时,拉索的《三首布鲁斯乐队和交响乐队的作品》(1968);鲁特的《荣耀经》(1974)以及《披头士协奏曲》(1994)也为这一类型的经典之作。

三是对人类历史的整体反思。例如古雷斯基的《第三首交响曲·悲歌》(1976)呈现了二战中波兰集中营发生的故事,具有借古喻今的意义。亚当斯的歌剧《尼克松在中国》(1987),取材于1972年世界瞩目的尼克松访华破冰之旅,以政治事件为切入点,开启了东西方文化的碰撞。

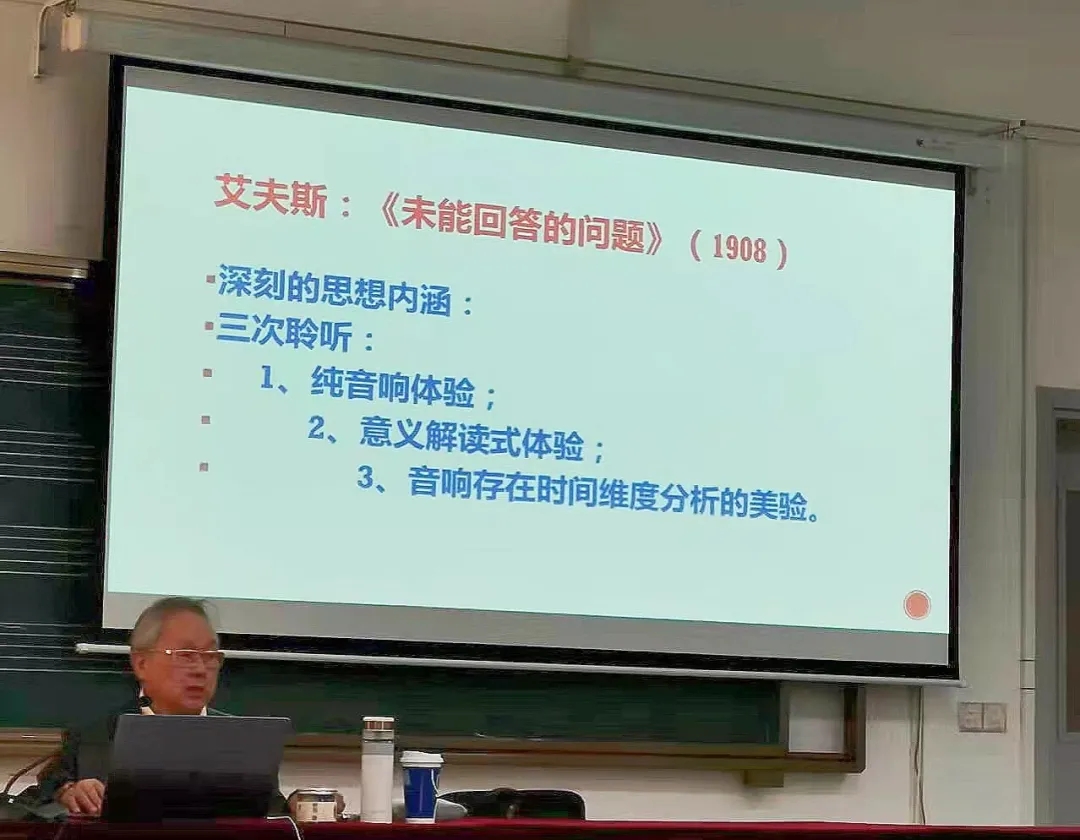

随后王晡教授带领师生一起聆听和分析了20世纪的开门之作,分别是艾夫斯的《未能回答的问题》(1908)、考埃尔的《风奏琴》(1923)以及肖斯塔科维奇的《相逢之歌》(1932)等作品,令在座的同学感受到了别出新意的二十世纪悦耳的音乐。

最后,王晡教授指出,二十世纪的音乐向我们提出了许多问题,我们有责任与义务去追寻这些问题的答案。音乐将随着人类的发展而持续发展,随着作曲家的创造而持续被创造,这也启示我们要在音乐的旅途中不断探索、不断创新、不断追求。在场的师生受益匪浅,本次讲座在热烈的掌声中落下帷幕。